当前位置:正文

哥哥射 退圈的网红:我照旧,资产目田了

2023年12月19日哥哥射,短视频平台上的一段本体让罗福兴从头成为公众热议的对象。

罗福兴是谁?

如今拿起这个名字,许多东说念主可能会以为生疏。但在十几年前,罗福兴的名字却在网上名满六合。

那是一个充满个性抒发的时间,“杀马特”这种新颖猎奇的妆造风靡会聚,成为一种风靡会聚的亚文化潮流。

彼时,许多明星曾经尝试杀马特的造型,超等女声中的李宇春、周笔畅,欣慰男声里的苏醒、魏晨,致使还有杨幂、大张伟、张艺兴……

而罗福兴,恰是“杀马特文化”的代名词,最早的“洗剪吹独创东说念主”,东说念主称“杀马特教父”。

现如今,这位曾被称为“杀马特教父”的男东说念主,以一头不再股东的长发,平缓地对着镜头说:“我目前一个月三到五万,照旧竣事资产目田。”

“资产目田”——一个藏着太多假想空间的词。之后他又补充了一句,“仅仅想给姆妈买套房,还需要接力。”

听起来,这是一个普通东说念主向更好生活接力的故事。但仔细想想,罗福兴的“资产目田”,到底是怎么的目田?

一个从乡村走出来的少年,头顶着五彩的发胶,曾是时间的另类记号;又在社会波浪的升沉中,一齐磕趔趄绊地成长。

今天,他说我方“资产目田”了。

可这“目田”的背后,到底是什么?

011995年的广东梅州五华县,一个偏僻的小屯子里,罗福兴出身了。这是一个普通到致使有些黯澹的家庭,经济窘况、亲情澹泊。

五岁前,罗福兴曾和父母一齐住在深圳。那是一段顷然的、看似圆善的家庭生活。

可在罗福兴的追溯里,却充满了难过与不安。

他的父亲偶尔会带生疏的女东说念主回家,她们时常站在厨房门口,半遮半掩地看着罗福兴,眼神中有几分端量,更多的是窄小。父亲则半开打趣地指着她们说:“叫姆妈。”

再其后,父母忙于驱驰生计,无奈之下,他们只可把罗福兴送回梅州桑梓。

从此,罗福兴成了名副其实的“留守儿童”。

长大后的罗福兴,往往会想起童年。在他的追溯中,母亲固然每隔一段时辰会寄生活费,却总显得仓卒而疏离。至于父亲,五年内没出现过一次。

逐步地,罗福兴也民风了不去等、不去想,致使不去问。其后,家里或然有东说念主拿起,他才知说念,父亲那些不回家的日子,并非渐忘,而是刻意的缺席。

“他在深圳从头有了家庭,还给我生了一个弟弟。”

罗福兴早期像片

罗福兴的学校生活,和他的家庭雷同,可贵温度。

破旧的教室里塞满了七十多个孩子,他被安排在终末一瞥。

莫得东说念主会属意一个门可罗雀的孩子,他的存在感,像窗边被渐忘的扫帚,连讲台上的本分王人懒得看一眼,更别提记取他的名字。

没东说念主防护的日子深刻,罗福兴逐步学会了自我流放。

他的功课本往往空着,教材也丢在抽屉底。上课时,他时常盯着窗出门神,看着风吹动树梢,心里假想着外面的世界。

可这种渴慕目田的念头,很快被高年齿同学的一次次欺凌击得龙套。

这是罗福兴第一次感受到,蓝本所谓的目田,不是航行,而是挣扎着不被踩在泥里,可他连挣扎的力气王人莫得。

几次被高年齿同学耻辱的资历,也透顶篡改了他。

他发现,这个世界优厚劣汰,如果我方不够强盛,就只可永远躲在边缘里瑟瑟发抖。

他看向那些“混得好”的老迈,学着他们的面貌,点起烟,染了头发,逃课......

他会不才课铃响时,跑到外面蹬一辆偷来的自行车。

“有时能换一二百块。”

2006年,罗福兴11岁那年,他辍学来到村隔邻的一家工场。

他永远铭刻我方第一次走进村子里微波炉工场的景况:工场内,一条漫长的活水线延伸开来,每天只需机械地类似一个动作——将模具从机器里取出,再放到运输带上。

就这样,罗福兴的生活成了一段轮回播放的摄像带,十二个小时的干事,和呼吸雷同莫得波涛。

工场的空气里弥散着机油味,机器的轰鸣像催眠曲,时辰像活水雷同,从活水线崇高走。

记录片《杀马特,我爱你》

久而久之,这样的生活,罗福兴受不显着。

每天清早,当工场的铁门吱嘎一声拉开,他的胃就初始泛酸。他的手机械地伸向模具,脑子里却尽是逃逸的念头,哪怕是跑到海角海角。

可海角太远,海角更是无从寻找。

他独一能看见的,是工场对面的一家发屋——玻璃门上贴着洗剪吹的告白,几张像片被日光晒得卷曲,却似乎在向他招手。

“发屋总比工场强吧?”

他不知说念发屋里会有什么样的生活,但他知说念,至少哪里不需要和机器为伍,也许还不错战役更多的东说念主。他咬了咬牙,攒着几分赌徒的心态,下定决心辞掉工场的干事。

“即使终末什么也莫得,至少,活得像个东说念主。”

022007年,12岁的罗福兴,离开家乡来到深圳,成了别称发屋学徒。

那时的深圳城中村,街说念逼仄而散乱,空气中弥散着低价香水和洗发剂的滋味。发屋的寝室狭窄得果然没法回身,但对罗福兴来说,这样的生活却是一种久违的目田。

他第一次感到,我方不错解脱家乡的暗影,莫得父亲的疏远,莫得学校的压抑,致使不错将整晚的时辰花在网吧里——在那一方冷蓝色的屏幕前,他找到了属于我方的“世界”。

会聚世界里秀好意思炫目,与试验的单调人大不同。他千里迷于“视觉系”作风的游戏变装——那些穿着歪邪、头发五彩的诬捏东说念主物,让他着了迷。

逐步地,罗福兴从效法他们的造型初始,染头发、涂眼线、摆造型。

他的第一次尝试,是染了一头火红色的头发。他站在发屋的镜子前,看着镜子里阿谁生疏又眩惑眼球的我方,忽然以为空气里似乎多了一些东西——一种难以言说的渺小,像是从千里闷中挣脱的目田。

幸运的齿轮,就此悄然动掸。

罗福兴第一次作念杀马特造型

之后,他上传这张像片到QQ空间,逐步眩惑了越来越多的眼神。

会聚的关注让他感到前所未有的存在感——不再是教室终末一瞥门可罗雀的孩子,也不是活水线上的机械工东说念主,而是一个被瞩宗旨“他”。

股东之余,他继而盛开电脑,搜索出一个与“好意思丽”关联的英文——“smart”。从小用写“白字”记单词发音的民风,让罗福兴将“smart”读成了“斯马特”。可他以为不够有声势,于是将其改成了“杀马特”。

一个新词成立了,它带着一点张扬和桀敖不驯,像极了那时的罗福兴。

罗福兴杀马特造型

借助“杀马特”这个独到的记号,罗福兴初始建造我方的会聚群体。他创建了名为“杀马特家眷”的QQ群,把那些效法他造型、认可他作风的东说念主拉进群里。

这个家眷的初志很浅薄:共享发型、抒发个性、寻找认可。

在这些群里,他荧惑成员展示我方的造型像片,将彼此视为昆季姐妹。

这样的会聚互动让更多芳华期少年涌入“杀马特家眷”,QQ群的东说念主数也马上从几十东说念主增长到几百东说念主、几千东说念主,最终推广到几十个群,组成了一个高大的会聚社区。

那时的杀马特群

跟着家眷的壮大,罗福兴迟缓被推上了“杀马特教父”的位置。为了牢固我方的地位,他致使将我方的名字纹在身上。

在他的携带下,那些染着头发、涂着眼影的年青东说念主,不再是活水线上的无名之辈。他们成了“杀马特”,一种有身份、有记号的存在。

他们用五彩的头发宣泄压抑,用炽烈的造型追求目田。

他们说:“审好意思的目田,是一切目田的早先。”

032009年,“杀马特家眷”的名号照旧在会聚上不战而胜。QQ空间、贴吧、论坛......

毫无预兆地,14岁的罗福兴和他的“家东说念主们”,火了。

遍地可见顶着五彩发型、穿着夸张衣饰的少年们自拍。他们摆着果敢的姿势,眼神中带着不屑与寻衅,好像在向通盘世界宣告:“咱们不雷同。”

关联词,关注之下并不全是贯通与支撑。

杀马特的独到造型和张扬作风马上激勉了平方争议。在许多东说念主眼中,他们是“土味”的代名词,是“不务正业”的象征,是主流价值不雅中不该存在的“异类”。

会聚上初始出现大批嘲讽和指责的声息。东说念主们给杀马特贴上了“盗窟”“傻X”的标签,致使称他们是“社会的垃圾”。

这些品评和嘲讽并莫得让“杀马特家眷”辞谢,反而让他们的团体愈加凝合。罗福兴深知,外界的挫折不是针对个东说念主,而是针对他们的存在自身。

他在QQ群里对家眷成员们说:“不必管别东说念主如何看咱们,咱们的头发是咱们的娇傲。杀马特,便是要酷给他们看!”

罗福兴中间第一瞥

每当有成员因顶着杀马特的发型被围不雅、致使被讥诮时,罗福兴总会主动站出来,抚慰他们,并用我方的故事荧惑大师。

“他们看轻咱们,是因为他们不了解咱们。咱们不是为了他们而活,而是为了咱们我方。”

这些话在那时的会聚世界中,像是一种反叛的军号,激励了无数年青东说念主链接相持我方的遴荐。

与此同期,“杀马特”家眷也初始主动出击。他们集体行径,在贴吧、论坛上发帖刷存在感,用炫宗旨像片和自信的宣言,试图为我方的文化正名。

罗福兴携带家眷成员冲进热点贴吧,留住的磋商既浅薄又顺利:“杀马特不是土,是潮!”

可会聚上的品评很快延迟到了试验生活。

许多杀马特成员,在日常生活中因为他们的发型和穿着受到摒除,致使碰到过暴力。

“有次在外面吃饭,短暂一群东说念主冲过来,把我的头发点着了,还骂我是脑X。”

这样的资历并非个例,许多杀马特致使不得不濒临来自同龄东说念主致使工场处罚者的腻烦。

工场里也初始对杀马特群体设限。

“公司不收顶着这种发型的工东说念主,”罗福兴的一个家眷成员曾愤愤不幽谷说,“他们以为咱们是艰巨,是异类,连活干得好王人没灵验。”

记录片《杀马特,我爱你》

罗福兴看着群里越来越多的倾吐和懊恼,初始念念考杀马特的意思。他告诉家眷成员:“杀马特从来不是为了被心爱,而是为了让东说念主看见。”

对他来说,杀马特是为数未几不错宣泄的抒发口头之一,一种不被听见时的无声呐喊。即使头发被烧,干事被辞,他们也从未废弃彼此的支撑,致使把这些资历四肢者眷的“勋章”。

记录片《杀马特,我爱你》

但再高的波浪,也终会有落下的一天。

干涉2013年,杀马特家眷的风头逐步被“反杀马特”波浪所吞吃。

那些曾经的效法者,如今成了最大的嘲弄者。他们穿着更夸张的衣服,顶着更疯狂的发型,用夸张的动作和口音效法杀马特家眷的视频席卷了会聚。

QQ群里的家眷成员也从懊恼转酿成了困惑,他们初始迟疑,我方遴荐的说念路是否值得相持。

“是不是该把头发剪了?”

罗福兴坐在屏幕前,盯着群里的聊天记录,心里涌上一种复杂的豪情。

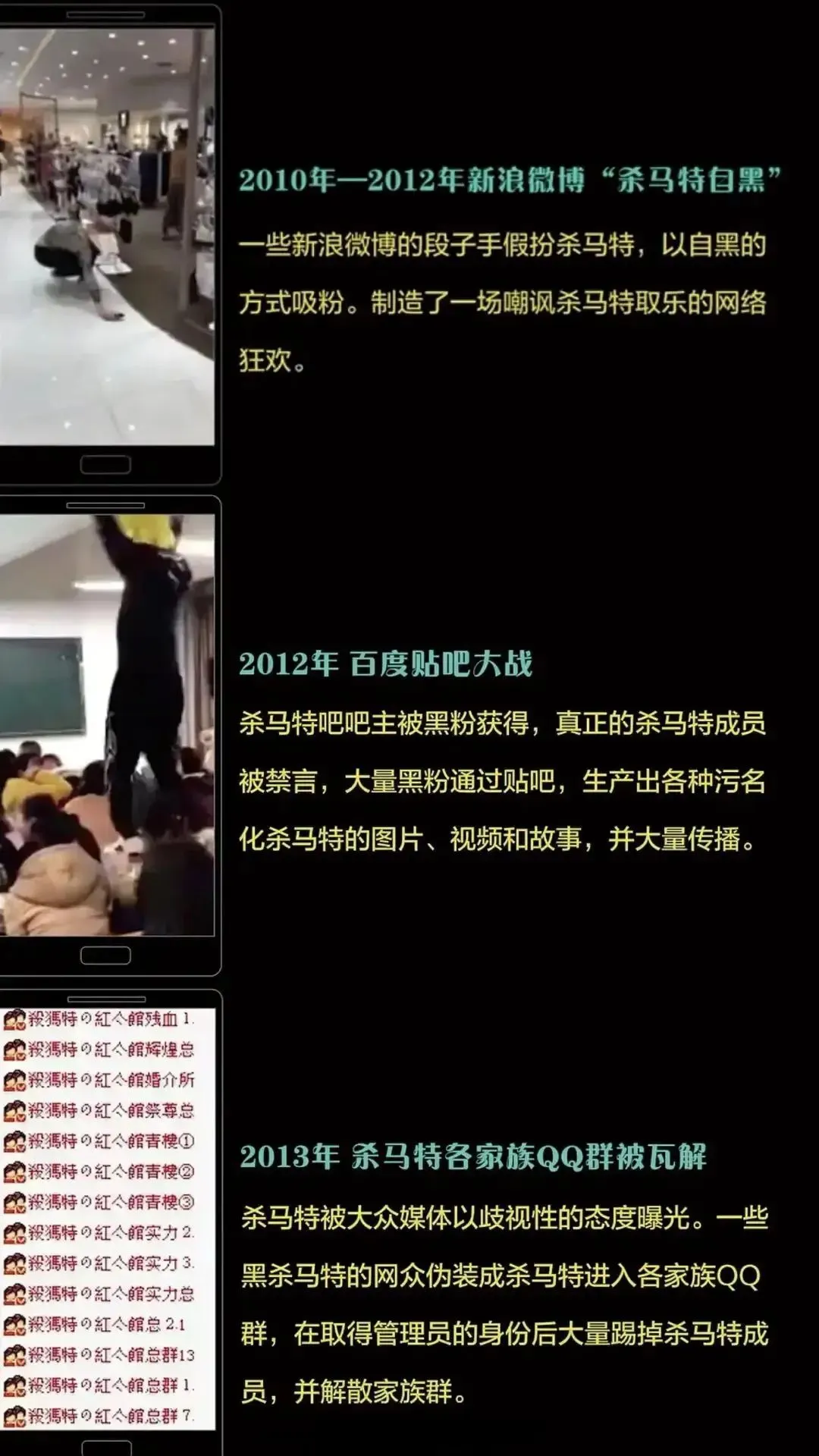

杀马特qq群的盛衰史

他贯通到,潮流正在退去。杀马特从未真确被经受过,它的存在永远是以反叛和争议为基础,而当外界的声息过于激烈时,这座靠个性堆砌的堡垒也终将摇摇欲坠。

罗福兴也深知,不管会聚上有若干讥诮和效法,试验的孤独才是更难以抗衡的敌东说念主。

那一刻,他终于承认,头发染得再高,再秀好意思,也挡不住生活压下来的暗影。

当张扬的颜色消退,剩下的,不外是从未离去的灰。

042016年,对21岁的罗福兴而言,是东说念主生紧要转折的年份。

这一年,他接到来自家乡的电话,得知父亲患上了肝癌。他坐窝放下手头的干事,赶回梅州桑梓。

“这是我和他终末一次万古辰的相处。”

病床上的父亲捏着他的手,声息干涩,却仍有几分倔强:“要否则我去撞车吧,抵偿金够你开一家理发店。”

罗福兴呆住了。他一向以为父亲订立疏远,可这句话让他看到一个被生活压垮、却仍在为孩子设计畴昔的男东说念主。

那一刻,他发现心底积压多年的怨气短暂化成了一股说不出的滋味——是恨,亦然恻隐。

父亲的病莫得好转。几个月后,他在中秋节那天离世。

罗福兴说,那是他东说念主生中第一次如斯闪现地感受到生命的脆弱。守灵的那些日子,他通宵作念恶梦,不敢独自入睡。

他初始反念念这些年拚命看守的“杀马特”家眷——那些五彩斑斓的头发、张扬的姿态,究竟带给了他什么?又让他失去了什么?

父亲离世后的日子,罗福兴一度堕入低迷。彼时“杀马特家眷”已显弱点,而试验的职责却如山压顶。

他是家里独一的主心骨,还有苍老的母亲需要照管。他坐在出租屋的地板上,背靠着发黄的墙壁,盯着天花板上的裂纹发怔。

他贯通到,“杀马特教父”的光环照旧不再是逃一火所,反而成了一种无形的职守。

2017年,22岁的罗福兴作念了一个进犯的决定:暂时放下“杀马特”的标签,从头回来生活。

他走进一间袖珍发屋当学徒,试图用最基本的手段从头站稳脚跟。那段时辰,他果然息交了与家眷成员的关联,将我方透顶藏隐在通俗的生活中。

然则,这样的藏隐并莫得让他找到内心的平缓。东说念主们依然铭刻“杀马特教父”,依然关注着他的动态。

第一次是在2018年,23岁的罗福兴用多年积蓄的积蓄,在深圳龙岗的一条街边开了一家袖珍发屋,取名“皇妃好意思发”。

发屋的门头浅薄而朴素,与他曾经张扬的形象大相径庭。

他剪去一头股东的长发,用一个普通发型师的姿态初始腾达活。

可瞎想和试验的差距,很快让他尝到了创业的苦涩。因为发型审好意思过于时尚,他的顾主三三两两,买卖在不到半年时辰里就难以为继。

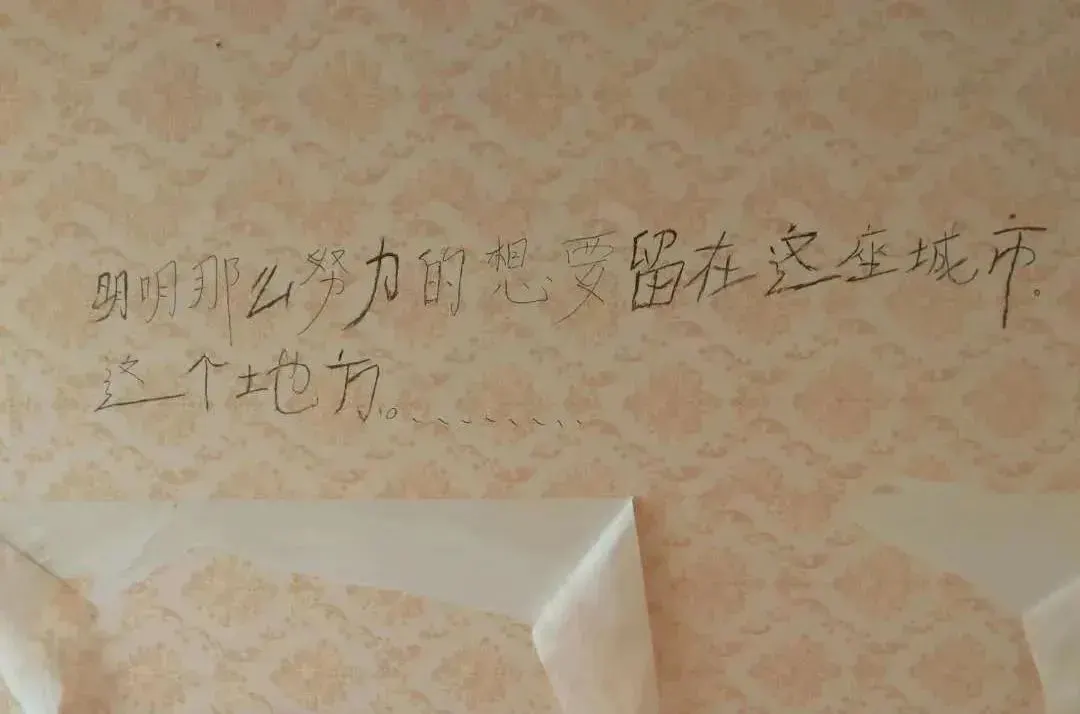

当发屋最终关门的那一天,他在墙上写下了这样一句话:“明明那么接力想要留在这座城市......”

这句话被记者拍下,很快出目前各大外交媒体上,引起了新一轮的关注。

关掉发屋后,罗福兴很快贯通到,篡改并非一蹴而就,而是需要一个流程。他转向了自媒体平台,用夙昔积累的名气从头构建我方的生活。

他笑着自嘲:“发屋作念不起来,但视频总能拍起来。”

他注册了我方的账号,简介上写着:“杀马特独创东说念主罗福兴。”

他用手机记录下每天的日常:理发、直播、与家东说念主的相处。他致使会将一些夙昔的像片和杀马特的往事翻出来,娓娓说念来。

逐步地,罗福兴的直播间初始有了东说念主气。每当他讲起那些在工场活水线上的日子,讲起“杀马特家眷”最吵杂的时光,屏幕上总会出现一派弹幕:“问候芳华”“杀马特yyds”......

直播间里有东说念主问他:“你以为目前的我方目田吗?”

罗福兴愣了一下,折腰笑了笑:“目田?应该算吧,不必跑工场,也不必再顶着那么多奇怪的主张了。”

也有东说念主留言问他:“杀马特是不是没了?”

罗福兴顿了顿,折腰一笑:“它变了,但它还在。只消社会还这样,总有东说念主需要它。”

2019年,当记录片《杀马特,我爱你》上映时,彼时24岁的罗福兴又一次出目前公众视线中。

与之前不同,此次的关注,不再是讪笑与讥诮,而是多了些迟来的贯通与共情。

影片莫得浓墨重彩的修饰,也莫得旁白解读,仅用镜头记录杀马特家眷成员的日常。

记录片《杀马特,我爱你》海报

影片的导演李一凡曾坦言,拍摄的初志很浅薄——为这群不被看见的东说念主留住影像。

第一次看到杀马特像顷然,他的颠簸起首于这些夸张的形象:顶着“视觉系”发型的少年,带着自嘲与张扬,像是在一派冷落中自建的顾忌碑。

是的,冷落,可贵爱与关注的冷落,沦为留守儿童的冷落,生而为东说念主孤独寂寥的冷落,被滔滔上前的时间车轮冷凌弃舍弃的冷落……

李一凡对主流文化抱有深深的警惕,他以为杀马特的出现,是底层年青东说念主对审好意思权的一次无声夺权。

“这不是盗窟,这是一种审好意思的自愿。”

在他眼中,那些五颜六色的头发和低价的金属饰品,背后藏着一种对规章的不屑和抗争的意味。

一席《李一凡:我拍了杀马特》

但跟着拍摄的深入,李一凡对“杀马特”的贯通发生了变化。

他本以为我方在记录一场“审好意思创新”,却发现更多的是一种无奈的自救。

“许多东说念主只看到了杀马特的猎奇外形,没看到杀马特的卑微东说念主生。这其实是一群最晦气的东说念主,就那么小数的躯壳篡改,他们被视为看轻链的最底端......”

摄制团队花了两年时辰,采访了七十多个杀马特成员。他们的故事果然如出一辙:出身于农村或小县城,少小辍学,干涉城市工场成为活水线上的“螺丝钉”。

他们用头发宣泄压抑,用自拍解释存在。

可最终,如故在生活的重压下归于千里寂。

记录片《杀马特,我爱你》

一位女孩曾在镜头前说说念:“有东说念主看到我的奇装异服就骂我,但也讲明他们还看得见我。”

竖起的头发,是一种孤独的信号弹,炸不开同情,却能引来眼神。

李一凡叹说念:“他们把染色的头发四肢信念,只消颜料还在,就像有了越过目下的意思。”

这些年青东说念主,用虚构的信念去抵触空缺的试验,用一次次装璜触摸一种牛年马月的欣慰,仿佛唯有这样,才气解释我方存在过。

“是以,从来莫得精彩的杀马特,唯有生命极其虚浮的杀马特。”

一席《李一凡:我拍了杀马特》

2019年,记录片上映,但作为“杀马特教父”的罗福兴却并莫得圆善看过《杀马特,我爱你》。

“这就像在看我我方的生活,而我知说念我的生活是什么面貌。”

玩忽,罗福兴对镜头有种本能的抵抗;玩忽,因为那太像一面镜子,把他夙昔的虚荣与挣扎,赤裸裸地照了出来。

他自得承认杀马特的坠落,也早早领会,所有“家眷”的闭幕,其实王人归结于一个词:生计。

05岁月像把冷凌弃刻刀,把他旧日的发型剪掉。

现如今,29岁的罗福兴照旧不太关注外界对“杀马特”的评价了。

评价是什么?

丝袜内射不外是路东说念主行走运掷出的一个眼神,擦肩而过,不知不觉。

他笑着说:“杀马特的精神莫得死,它仅仅换了一种面貌,留在了这些技术里,也留在了那些东说念主的心里。”

转战自媒体平台后,罗福兴时常会发布的一些杀马特发型短视频,收成几百万的播放量,并由此带来一笔丰厚的收入。

“我目前收入起首相比平方,主如若短视频,一个月干事两天,平均三五万吧。”

如今,夙昔的“杀马特教父”成了短视频平台上的普通创作者,用理发和镜头填补生活。

当被问到是否想成为粉丝千万的“大网红”,竣事所谓的“资产目田”时,罗福兴摇摇头:“我在这个地点、这个区,我认为我是资产目田的。”

罗福兴不需要豪车豪宅,也不珍贵那些月入百万的网红。

对他来说,资产目田的意思,是在他的阔绰不雅念里,“流通无阻”,是能给母亲寄一笔钱时不再忸捏。

他说:“我散漫、发放,但又目田。”

可罗福兴心里也很显着,这种“目田”并不料味着一劳久逸。

经过了这样多事,他坦诚:“我更像是个技术东说念主,把时辰和元气心灵用在我擅长的事情上。”

迎来而立之年的罗福兴初始领会,真确的价值不在于是否能赚到更多的钱,而在于能否让我方在每一个干事日戒指时感到褂讪。

这种心态,也让他迟缓找回了一种内心的平缓。

如今,他依旧会收到对于杀马特的多样发问。每一次谈起夙昔,他王人能感受到一种与从前不同的平缓。

他不再以家眷的“教父”自居,而是用我方的口头,为杀马特的文化注入新的生命。

他说:“目前,更多的是和大师一齐玩,我也学会了不那么较真。”

06罗福兴的“资产目田”,乍一听是一个兴味的悖论。他莫得房产,莫得安定的行状。但在他看来,这些似乎王人不足轻重。

他口中的目田,像是生活的一个小粗放,让他得以略略喘气。

如今29岁的他,并不执着于成为某种“顺利”的记号,致使连夙昔阿谁“杀马特教父”的身份,也早已被他挂在了追溯的钩子上,偶尔曝晒,更多时候却是无所谓的立场。

他在短视频镜头前讲着生活,干事两天便能赚到三五万,听起来像是离奇乖癖。

关联词,他不热心这些数字是否能带来更大的资产,而更热心它是否填塞让他链接保持这份自主的节律。

他的目田是一种萎靡的目田——不是去赢得更多,而是不要更多。他的散漫里,藏着对生活的细目:别指望我去奔忙,我也不指望生活赏我更多。

这样的目田,玩忽是另一种恍惚的反叛,像杀马特雷同。

反叛什么呢?

反叛那些用数字界说东说念主的社会表率,反叛东说念主们对“教父”“名东说念主”“巨擘”的期待。

罗福兴活得平缓,致使有些窄小,却因此留有一分名满全国的闪现。

他的“资产目田”,像是穿着破旧的穿着,偏专爱昂首挺胸地走在东说念主群中。

他从不自大,却也不避讳。

他不外是在说:这是我的生活,我就这样过。

玩忽每个东说念主王人有一段我方的“杀马特”资历,那是用抵抗、用孤勇、致使用琐碎的接力去解释我方存在的陈迹。

最终,咱们所寻找的,不外是一种与我方息争的口头——

一种不错在衣食住行中依然和煦的心理,一种在风波四起时依然清醒的目田。

就像罗福兴说的:

“目田,不是你领有若干,而是你能放下若干。

当我停驻脚步,愿我的心栖息在最通俗的地点,

不问过往的升沉,

只消衣食住行能有小数温度,

只消这风吹过,能带来旋即的安宁。”

不必远行,也无需高唱。

如今,他终于找到了属于我方的生活,也终于,不必再靠夸张的发型博得疑望,不必再纠结于休养伤痕累累的过往。

玩忽,多年以前含泪告别父亲之后的某个寻常日子,当他剪掉阿谁承载着“意思”“记号”“呐喊”的发型,当他采纳我方内心的伤痕,当他跳进生活的激流,当他遴荐跟幸运交手,当他不再追寻所谓的目田——

那一刻,他照旧目田了。

起首:视觉志哥哥射